こんにちは。Enjoy IT Life管理人の仁科(@nishina555)です。

マルチディスプレイにすることでパソコンの作業効率がグッとあがります。ぼくは今まで以下のようなデュアルディスプレイの環境を用意していました↓

今までのデュアルディスプレイ環境

デュアルディスプレイでも満足していたのですが「もう少しモニターを増やしたい」「リモートワークの機会が増えたから自宅の作業環境をよりよくしたい」という気持ちが強くなり、以下のようなトリプルディスプレイの環境にカスタマイズしました。

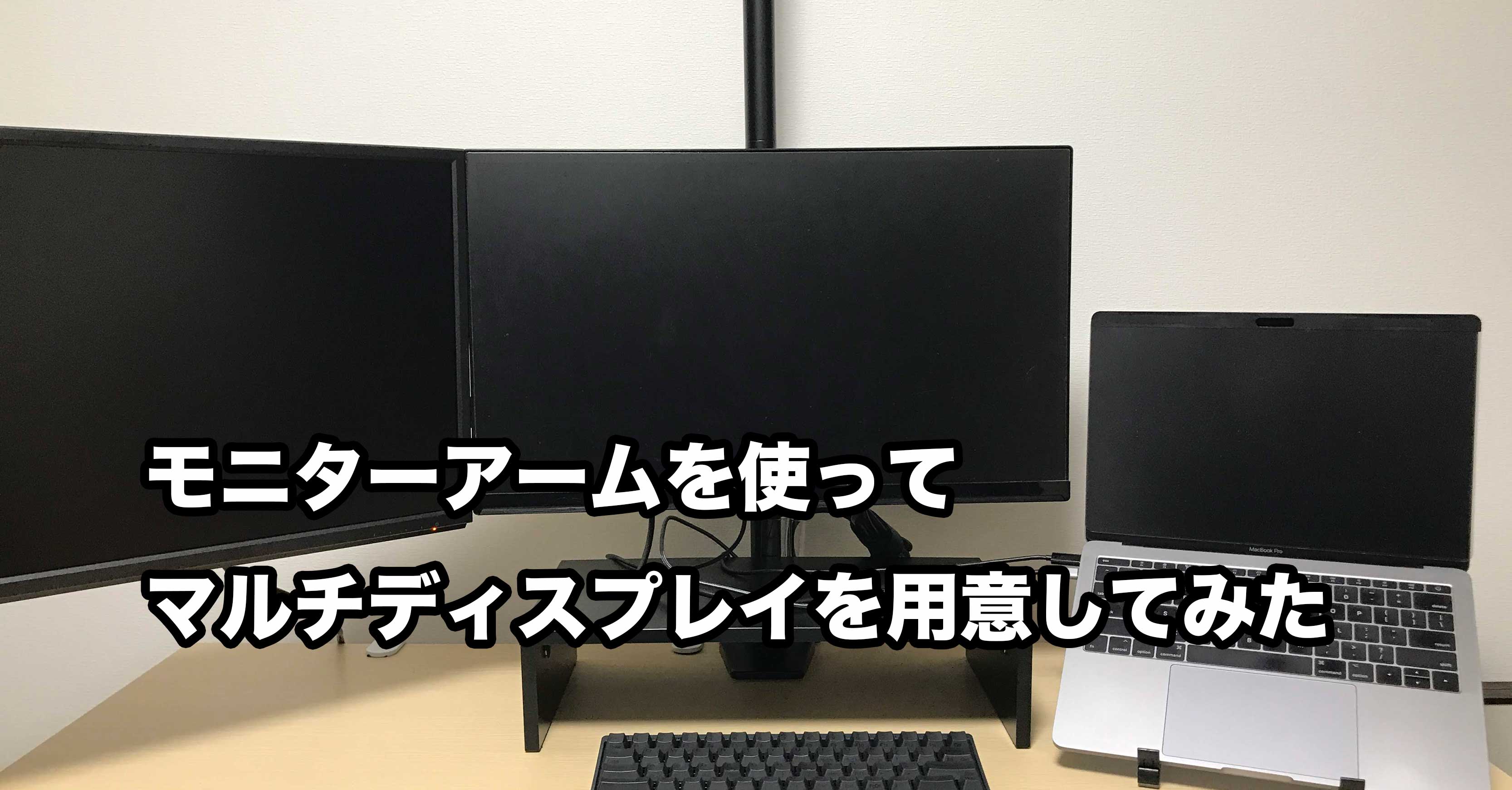

モニターアームを利用したトリプルディスプレイ環境

トリプルディスプレイの環境を用意するにあたり、モニターアームも新たに導入してみました。

モニターアームを利用したりトリプルディスプレイ環境を用意したりするのは初めてだったので色々と学んだことがありました。

そこで今回はモニターアームを利用したマルチディスプレイ環境の構築手順や、モニターアームやマルチディスプレイ環境を導入する際に気をつけたほうがよい点について紹介したいと思います。

- モニターアームに興味のある方

- 自宅のパソコン作業環境を改善したい方

- リモートワーク(テレワーク)が多い方

- マルチディスプレイにする方法について知りたい方

モニターアームを利用してマルチディスプレイにする手順

モニターアームとは、モニターをデスクに固定するためのアイテムです。モニターアームを利用することでモニターの角度や位置を簡単に変えられるようになります。

モニターアームには色々ありますが『軽量で設置しやすい』『アームの自由度が高い』『モニターが最大3つ設置できる』といった点でサンワダイレクトから販売されているモニターアームを購入しました。

以下では実際にモニターアームを利用してマルチディスプレイの環境を構築するまでの手順について紹介します。

1. モニターアームをデスクに設定する

まずはモニターアームをデスクに取り付けます。

モニターアームを固定する方法ですが、サンワダイレクトのモニターアームはデスクに穴をあける『ビス方式』と穴をあけない『クランプ方式』の両方に対応しています。

2. モニターにモニターアームのパーツを取り付ける

モニターの裏にある4つのネジ穴部分にモニターアームのパーツを取り付けます。

3. モニターアームにモニターを取り付ける

パーツをモニターに装着したら、モニターアームにモニターを取り付けていきます。パーツを上から下にスライドさせることでモニターアームに設置できます。

モニターアームを購入する前は「モニターアーム自体は重いの?」「たくさんのモニターをモニターアームに装着したらデスクに固定するのは大変なの?」など不安な点があったのですが、今回購入したモニターアームの設置作業はとても簡単でした。

デスクに新しくネジ穴をあける必要もないですし、重いパーツを動かす必要もないので、女性1人でも簡単に設置できると思います。

4. モニターとパソコンを接続する

パソコンとモニターをモニターケーブル(ディスプレイケーブル)で接続すればマルチディスプレイ環境が整います。

今回は2つのモニターを用意したので、2つケーブルをパソコンに接続します。

モニターケーブルの種類にはいくつかあります。今回はデジタル信号を利用するHDMI端子を採用しました。

ぼくが利用しているMacBook Pro(2017年,13インチ)のポートはThunderbolt 3なので、『USB Type-C/HDMI変換ケーブル』を用意しました↓

上記のケーブルを2つ用意すればいいのですが、MacBook Pro(2017年,13インチ)のポートは2つしかないため、片方はHDMIケーブルの他に充電用のケーブルも接続できるアダプタを用意しました↓

ケーブルを実際に取り付けた様子

5. モニターの位置を調整したら完成

以上でマルチディスプレイの環境構築が完了です。

ぼくの場合は左にアームを調整して少し中央を向けたモニター、中央にモニター、右にMacBook Proという並びにしています。↓

なお、コードが置かれている中央のスタンドは以前から使っていたもので、モニターアームとは別売りです。

マルチディスプレイ環境を構築する上での注意点

ここからはマルチディスプレイ環境を準備する上で注意しておくべき点について紹介します。

パソコンには接続可能なモニター数に上限がある

そう思う方もいるかもしれません。

しかし、パソコンによっては接続可能なモニター数に上限があるので注意が必要です。

例えばMacの場合、MacBook Pro(2019, 13インチ)だと最大2台1、MacBook Pro(2019, 16インチ)だと最大4台2、Mac mini(2020)だと最大3台3です。

モニターやモニターアームを購入する前に、マルチディスプレイにしようとしているパソコンの接続可能なモニター数をチェックしておきましょう。

モニターと顔の距離が近すぎると視線を移動する負担がかかる

モニターが多くなればなるほど見渡す範囲が増えるため、視線の移動も増します。マルチディスプレイの環境を用意する際、複数台のモニターがデスクにきちんと収まるかデスクの横幅を確認すると思います。

しかしモニターと顔の距離が近ければ近いほど、視線を移動させるために必要な目や首の動きが増えるため、『横幅』と同じくらいデスクの『奥行き』も重要です。

個人的には、デュアルディスプレイの場合はそこまで視線移動の負担を感じたことがないのですが、トリプルディスプレイ以上になると顕著に感じるようになりました。

自分の場合は奥行き60cmのデスクを使っています↓

ぼくは24インチのモニター2台と13インチのノートパソコンを横並びに配置していますが、奥行き60cmがギリギリのラインだと感じました。これ以上モニターと顔の位置が近くなると視線の移動が辛くなりそうな気がしています。

マルチディスプレイ、特にトリプルディスプレイ以上にする場合はモニターと十分な距離が保てるデスクだとよりよいでしょう。

マルチディスプレイ用のデスクを新調しようと考えている方はデスクの横幅だけでなく奥行きも確認することをオススメします。

モニターアームを導入してよかった点

今回はマルチディスプレイ環境を用意するにあたりモニターアームを購入しました。

モニターアームは必須ではないですが、結果的にはモニターアームを導入してよかったと思いました。

特によかったと思う点について紹介したいと思います。

モニター台が不要なのでデスク周りがスッキリする

モニターアームを利用することでモニター台が不要になるので、デスク周りがすっきりします。

ぼくがモニターアームを導入しようと思った一番の理由でもあります。

特にモニターの数が増えれば増えるほど、モニター台のデスク占有率も増えてきますので、複数モニターを利用する場合はモニターアームの導入を検討してみるとよいでしょう。

モニターがデスクの横幅からハミ出ても大丈夫

モニター台を利用する場合はデスク上に台を置くスペースがないといけません。

しかし、モニターアームの場合はモニターアームがデスクに固定できていればモニター自体はデスクからハミ出しても問題ありません。

ですので、横幅があまりないデスクでもモニターアームを利用すればマルチディスプレイ環境を用意することができます。

モニターのレイアウトを自由自在に変更できる

アームを移動させるだけで簡単にモニターのレイアウトを変えられます。

参考までに、今回購入したサンワダイレクトのモニターアームを利用した場合のレイアウトをいくつか紹介したいと思います。

視線移動が少なくてすむ縦置きスタイル

ノートPCの上にキーボードを置く尊師スタイル

ノートPCを中央モニターとして利用するスタイル

モニターアームがあれば標準のモニター台では実現しにくいレイアウトも可能なので、複数台モニターを利用する際はモニターアームの利用も検討してみるとよいでしょう。

サンワダイレクトからモニターアームの紹介動画も提供されていますので、動画を見るとイメージがわきやすいかもしれないです。

モニターアームを導入する際の注意点

マルチディスプレイ環境を用意する際に活躍するモニターアームですが、実際に導入する前にいくつか注意しておいたほうがいい点があるので紹介します。

耐荷重、対応インチ数を確認する

モニターアームによって、どれだけのモニターの重さに耐えられるか(耐荷重)やどれだけの大きさのモニターに対応しているのか(対応インチ数)は異なります。

ぼくの購入したモニターアームの場合は耐荷重は各アーム8kg、対応インチ数は24インチまででした。

モニターアームを導入する場合は事前にスペックを確認するようにしておきましょう。

VESA規格に対応したモニターを用意する

モニターの裏にあるネジ穴の間隔は『VESA』と呼ばれる規格で定められており、VESA規格やVESAマウントと呼ばれます。

多くのモニターアームはこのVESA規格のネジ穴を利用してモニターを取り付けるのですが、全てのモニターがVESA規格に対応しているわけではありません。

ですので、モニターアームを利用する際は取り付ける対象のモニターがVESA規格に対応しているかきちんと確認しましょう。

まとめ

以上でモニターアームを利用したマルチディスプレイ環境の構築手順とモニターアームやマルチディスプレイ環境導入時に気をつけたほうがよい点の紹介を終わります。

- モニターとパソコンをモニターケーブルで接続することでマルチディスプレイ環境ができる

- パソコンには接続可能なモニター数の上限がある

- モニターアームを利用する場合はVESA対応のモニターを用意する

- マルチディスプレイの環境を用意する場合はデスクの横幅だけでなく奥行きにも気を付ける

この記事がいいなと思いましたらツイッター(@nishina555)のフォローもよろしくお願いします!